Chronik von Elena Jebelean

Nichts ist selbstverständlicher, als dass der Abstand unsere Wahrnehmung von Andersartigkeit verändert. So wie zu viel Vertrautheit es uns nicht mehr erlaubt, das Selbstverständliche zu unterscheiden. Diejenigen, die den Totalitarismus erlebt haben, entdecken seine Absurdität in Alles unter dem Himmel von Margarita Zieda, Regie und Bühnenbild von Alvis Hermanis. Einerseits ein Europa, in dem Lettland als östliches Land gilt, andererseits ein China, in dem Lettland als westliches Land gilt. Kommt Ihnen das bekannt vor?

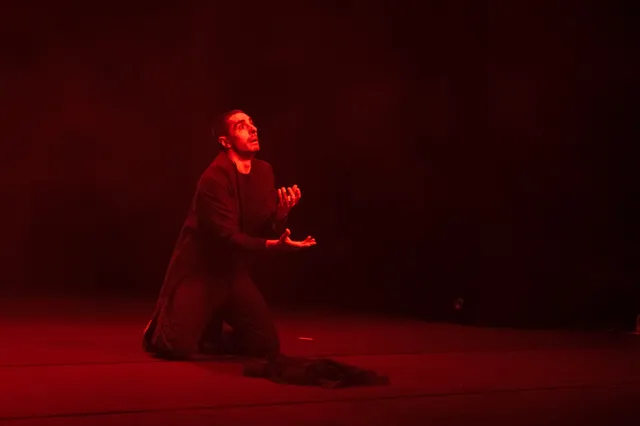

Die Vorstellung überrascht, betrübt und amüsiert – oft regt derselbe Reiz alle drei Zustände an. Das Bühnenbild mit den Drachen, die an den Wänden gezeichnet sind, wirft einen in die Arme des Kitschs. Die prächtigen Papierdrachen, die gegen Ende des Stücks die Bühne füllen, als wären sie lebendig und immer kampfbereit, führen in die rettende Mythologie. Personalisierte Musik durch Karaoke, von Whitney Houstons I wanna dance with someone bis hin zu chinesischen Liedern über Sonnenaufgänge, stellen den Hedonismus und Populismus gegenüber. Der große Telefonbildschirm befindet sich mitten auf der Bühne, wie die Bilder von Präsidenten in Institutionen. Und seine Rolle ist zentral, er ist das Element, das verbindet, das aber auch gleichzeitig verfolgt. Das Schauspiel – zwei Menschen, die wie Drachen eine dreistündige Aufführung auf ihren Schultern tragen – ist nicht nur überzeugend, sondern geradezu faszinierend. Astrida (Guna Zariṇa), die verwirrende Situationen meistert, wird zum Schlachtfeld zwischen Rebellion und Unterwerfung. „Nicht auf Erden führen wir Krieg, sondern in den Tiefen des Denkens. Ich und der Himmel stehen uns schon lange gegenüber und keiner von uns bewegt sich.“ Es sind die Sätze in ihrem Chinesisch-Unterricht, die vor der Unfähigkeit warnen, die unvorstellbare Realität zu akzeptieren. Es ist nur so, dass der Himmel über Peking durch den Nebel der Umweltverschmutzung verdeckt wird. Sie/wir würde(n) ihm direkt gegenüberstehen, wenn die Nebelbarriere nicht auch uns in Besitz ergreifen würde. Astrida, die Dichterin aus Riga, mit einem in China übersetzten Gedichtband, hat einen Traum/stellt sich ihren Besuch dort vor/kommt sogar dorthin. Eine Verwirrung von Plänen. Wenn diese Reise nur ein Albtraum oder nur eine Erfindung ist, atmen wir erleichtert auf. Was aber, wenn sie wahr ist?

Die Art und Weise, in der die Frau Chinesisch lernt, Sätze auswendig lernt, deren Logik sich nicht in der Welt widerspiegelt, die sie entdeckt, erinnert an Eugen Ionescus Englisch ohne Lehrer. Eigentlich weiß sie, dass das Sechste Große Buch, in dem sie auch im Chinesischen Nationalarchiv nachliest, vor der Unverständlichkeit dieser Welt warnt. Sie hat es zweimal vor Augen – weder das erste Mal, unmittelbar nach der Ankunft in Riga, noch das zweite Mal, nachdem sie viele Jahre in einem unfassbaren Konzentrationslager in China verbracht hat, kann sie es verstehen. Dabei hilft auch der Gestank des eigenen Mülls nicht, den sie nicht wegwerfen kann, weil sie den Code des Müllcontainers nicht kennt. Weder der Dienst bei der Sozialkreditanstalt, bei dem sie die Antragssteller über den Verlust dieser Kredite informieren sollte, noch die Überwachung der Turnpflicht, wodurch der Staat die Bürger bis ins hohe Alter gesund und aktiv halten wollte, um ihnen nicht zu lange Renten zahlen zu müssen, helfen ihr. Ebenso wenig das Pflanzen von Bäumen in der Wüste oder die Beteiligung am Bau der Großen Grünen Mauer. Nicht einmal die immer glaubwürdigere Verwandlung in eine chinesische Frau, allerdings blond, in Weiß gekleidet, mit einem Rock, der mit wunderbaren Stickereien geschmückt ist – Girlanden aus grünen Blättern und echten zarten Rosen, die schwer in der allgemeinen Fälschung einzuordnen sind. Es ist für sie unbegreiflich, dass sie nicht nach Hause zurückkehren kann, nicht einmal nachdem sie ihre sozialen Kredite wiedererlangt hat. Auch die Empfehlung des Konfuzius (die ihm als solche in der Veranstaltung zugeschrieben wird), die der Arzt der letzten chinesischen Siedlung, in der wir sie entdecken, ausspricht, hilft nicht weiter: „Wenn du auf deinem Weg Dummköpfen begegnest, frage dich, wieso sie dir den Weg kreuzen.“

Ihr (und unserer) Wegweiser in diesem Inferno ist die Erzählgestalt, die gleich mehrere Rollen spielt, Schauspieler ist Vilis Daudziṇš. Von ihm erfahren wir Details über die Entwicklung der Vorstellung, er präsentiert auch den roten Faden der Tatsachen, beschreibt aber vor allem Orte, Reaktionen, Zustände. In der Tat war der Eindruck, den ich nach der Aufführung hatte, dass die Beschreibungen das Wichtigste, das Lebendigste waren (wie ungewöhnlich in einem dramatischen Text, wo herkömmlicherweise der Dialog herrscht – hier jedoch trafen sich die Antworten oft nicht, die Kommunikation war einseitig: Der Mensch schrie in das Nichts, und das System unterdrückte einschränkend, was Heuchelei, Unterwerfung, Schweigen erzeugte). Er besteht nicht auf bestimmte Szenen, diese sind anscheinend nicht abgeschlossen. Wir haben es mit einer Aufführung „under construction“ zu tun. Aber andere sind akribisch detailliert, weil die Atmosphäre bedeutsam ist. Astrida ist in einer Bar, entdeckt das chinesische Internet. Astrida liest ihre Gedichte und ist über die Kürze ihrer chinesischen Übersetzung erstaunt. Astrida wird aus dem Archiv geworfen, weil sie das Sechste Buch fotografiert hat. Astrida übt Thai Chi. Astrid wird von der Mutter eines potenziellen Liebhabers zum Abendessen eingeladen. Astrida meditiert im Wald. Alles verbunden mit Humor, mit Gelassenheit, eine Art fröhliches Gefängnis! das mit der Freiheit des Schöpfenden gesummt wird.

Um seinen Heimatort zu verstehen und zu lieben, muss man zumindest gedanklich durch die Welt wandern. In der letzten Szene schläft Astrida zu Hause. Vielleicht irgendwie zurückgekehrt, wie durch ein Wunder. Vielleicht, ohne jemals weggegangen zu sein. Zwei Kontraste werden wieder zusammengebracht – die Botschaft ihres Vaters, der sie bittet, Blumenerde für seine Gartenarbeit zu kaufen, aber auch die Antwort auf die Botschaft, die sie aus einer Bar ins Meer aussendet, in einer Plastikflasche unter unzähligen anderen – Dunkelheit, Stille, Unbeweglichkeit. Tod.

Alles unter dem Himmel, unter demselben Himmel. Eine totalitäre Welt, die Kreativität abschafft, im Gegensatz zu einer, in der ältere Menschen ihren Garten anbauen können, wie Voltaire. Ab der Himmel ein einziger für uns alle. Pekings verschmutzte Luft, durch die die Sonne nicht mehr scheinen kann, ist mit dem mit Pestiziden vergifteten Boden bestimmter Gebiete Amerikas verbunden. Auf der ganzen Welt werden nach der massiven Entwaldung, die zur Wüstenbildung führte, Bäume gepflanzt, die uns durch ihre Wurzeln daran erinnern, dass Waldpflanzen sich gegenseitig vor Gefahren warnen, selbst die Myzelien von Pilzen sind wie optische Übertragungsfasern. Alles ist wichtig, alles zählt, jede Pflanze spielt ihre Rolle und trägt zur Wiederbelebung des Ganzen bei, das auch uns einschließt. Und durch unsere Verantwortungslosigkeit kümmern wir uns nicht um die Welt, wir vergessen, dass wir ein Bestandteil davon sind, wir haben die Illusion, dass wir uns um uns selbst kümmern würden, während wir uns eigentlich durch die Zerstörung der Welt selbst zerstören.

Ironische Aufführung über Ungleichheit? Nein, eher über Gleichberechtigung. Über die Tatsache, dass die Rechnung für alle Schäden auf alle aufgeteilt wird. Vor langer Zeit lebten Drachen in dieser Welt, wunderbare, mächtige und gerechte Kreaturen, die fähig waren, die Waagschalen auszugleichen. Den Menschen den Mittelweg zu zeigen. Und die Harmonie der Welt zu bewahren. Sie, natürliche und göttliche Kräfte zugleich, brachten Fruchtbarkeit und Wohlstand, sie waren großzügig und weise. Ihr Atem, Sheng Qi, war die Essenz des Lebens. Er prägte die Jahreszeiten, brachte Regen, brachte Wärme durch die Sonne, er brachte Wind von oberhalb der Meere und Fruchtbarkeit für den Boden. Sie gewährleisteten, dass die Welt – den Paradiesgarten – ein Garten bleibt, der von Wäldern umgeben ist. Ob es uns gelingt, aus den Wüsten in uns und um uns herum wieder neue Wälder zu gestalten, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, dass das Gerät zur Gedankenmessung immer kaputt bleibt. Ich füge eine Leseempfehlung hinzu – Ruxandra Cesereanu, Un singur cer deasupra lor (Ein einziger Himmel über ihnen), Polirom, 2013. Und hier füge ich noch einen Seufzer hinzu, einer der wenigen, so ausdrucksvollen, des rumänischsprachigen Dolmetschers, der die Neutralität verließ und seine Stimme nuancierte, und gleichzeitig mit den Schauspielern und mit uns mitfühlte und miterlebte.

---

„Theaterchronik @ Eurothalia“ ist ein von Daniela Șilindean gemeinsam mit dem Team des Deutschen Staatstheaters Temeswar konzipiertes Programm im Rahmen des Europäischen Theaterfestivals Eurothalia 2023, das vom 20. bis 30. September 2023 stattgefunden hat und durch das Nationale Kulturprogramm Temeswar - Kulturhauptstadt Europas 2023 gefördert wurde.