Chronik von Elena Jebelean

„Wir sind alle komisch. So ist der Krieg“, ist eine Replik aus der chilenischen Vorstellung Das Funkeln eines schwarzen Flusses, aufgeführt von Ikarus Stage Arts, unter der Regie von Caroline Pizarro, mit der Musik von Rodrigo Contreras, der den Soundtrack nicht nur mit Maurice Ravels Bolero, sondern vor allem mit Live-Interpretationen der einzigen Figur, gespielt von Gabriela Arancibia, zusammensetzte. Auf der kleinen Bühne des Studiosaales bildet das Schwarz eine Pyramide mit der Basis zum Zuschauer hin. Innerhalb der Pyramide entsteht nach und nach ein Zentrum. Das Zentrum ist nicht Santiago, die Stadt mit beleuchteten Fenstern, von denen besonders die mit rotem Licht von Interesse sind. Auch nicht das manchmal aufgehängte Akkordeon, das mit seinem Blasebalg einen breiten Fächer zeichnet, der an die spanische Kolonialzeit erinnert. Auch nicht der Haufen Kleider, die an einem Stuhl wie an einer kubistischen Kuppel hängen. Das Zentrum ist auch nicht der Fluss, in dem alle Erinnerungen zu fließen scheinen, dunkle, rutschige Fische, die von Zeit zu Zeit an die Wasseroberfläche springen oder gefischt werden können. Die Umgebung, die von der Schauspielerin selbst konzipiert wurde, die die einzige Rolle des Stücks spielt, scheint der Grund des Flusses zu sein, in dem all diese Gegenstände und vor allem die Erinnerungen schweben.

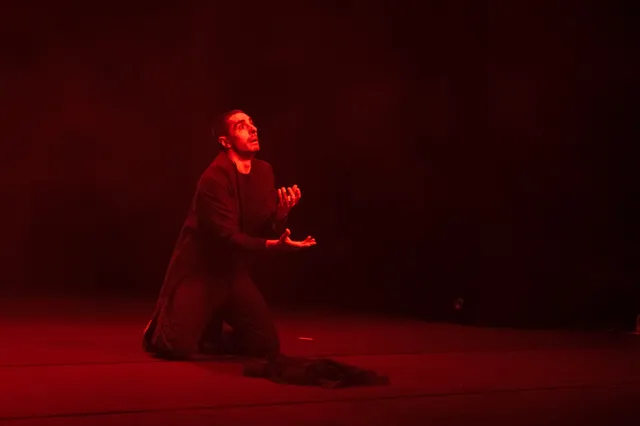

Die Erinnerungen sind jedoch nicht die Essenz, sondern das Gedächtnis, das sie ordnet. Das Zentrum der Bühne (und das Zentrum der Vorstellung) ist also SIE, die Nachfolgerin einer langen Reihe von Soldaten, aber auch einer Großmutter, die die Frauen bewunderte, die sich entschieden hatten, ihren Zustand als unterwürfige Wesen zu überwinden und ihr Talent und ihre Persönlichkeit zu zeigen. Frauen, die mit ihrer Freiheit und ihrem Leben für die Kühnheit bezahlt hatten, sich den Mentalitäten zu stellen. Sie hatten Männerkleidung angezogen, damit sie in Gebieten arbeiten konnten, die den Männern reserviert waren, und sie wurden beschuldigt, verraten, in psychiatrische Anstalten eingesperrt oder getötet. Ihre Namen, wiederholt, werden zu einem Mantra der Enkelin, deren Verwandlung wir mitansehen. Sie erzählt ihre Geschichte, eine der vielen Geschichten dieser auf Vergessen spezialisierten Stadt. Ihre Geschichte ist eine Aussage, ein Geständnis - vom Anfang bis zum Ende ist alles eine Antwort auf ein Verhör - ihr entsetzter Blick richtet sich auf das Licht, das auf ihre Augen gerichtet ist. Ja, ihr Großvater wurde gefangen genommen, sie ist verhaftet, wird verhört und ins Kreuzverhör genommen, 12 Stunden am Tag. Mit 15 hatte sie wie ihr Großvater sein wollen. Sie wollte kämpfen, weil „das Leben das Schlimmste in uns hervorbringt, während der Krieg das Beste hervorbringt.“ Sie war in einer Welt aufgewachsen, in der Gewalt als Lebensform gefeiert wurde. Jetzt, im Gefängnis, erreicht die Gewalt ihren Höhepunkt: Sowohl sie als auch andere Frauen werden dem Verfahren namens „der sexy Schal“ unterzogen.

„Die Objekte sind Haken, die Erinnerungen aus dem schwarzen Fluss einfangen“, sagt sie, die Frau, die im Ruhm und dem Entsetzen so vieler militärischer und familiärer Konflikte aufgewachsen ist, die Frau, deren Geschichte genau aus den behandelten Objekten zu wachsen scheint: aus der Laterne, mit der die Folterer ihre Augen verletzen, aber mit der sie auch ein ganzes Schattentheater erfindet. Die Schreibtischlampe, in deren Licht er die von der Großmutter ausgewählten Papiere und deren Tagebuch liest. Liegengelassene Stöckelschuhe. Die Jalousien hinten auf der Bühne, die manchmal Schränke, manchmal Gitter darstellen. Die Trommel mit rot leuchtenden Stöcken, auf die sie inbrünstig schlägt, wie ihr Großvater, der der großartigste in seinem Bataillon war. Die Säcke mit den Briefen der Soldaten von der Front, die ihr Großvater zensiert hatte und die die Empfänger sowieso nie erreicht hatten. Briefe, anhand deren sie lesen gelernt hat, nachdem sie die Umschläge sorgfältig geöffnet hatte. Die Masken, die sie manchmal gleichzeitig trägt, um zu betonen, wie eng und schrecklich die Verbindung zwischen Großvater und Großmutter war, die gezwungen waren, eine dysfunktionale, durch die Idee der destruktiven Symbiose groteske Beziehung zu führen, indem sie die beiden männlich-weiblichen Masken und die entsprechende Kleidung auf den gleichen Körper legte. Wie unnatürlich ist es, so einen Gehorsam zu erfordern, dass Mann und Frau eins sind, ohne Liebe, ohne Respekt. Ungeheuerlich, das ist gegen die Natur. Frauen, die sich immer selbst aufgegeben haben, um sich den Anliegen anderer zu widmen, die aber dadurch die Gewalt der Männer übernommen haben. Frauen, die paradoxerweise umso stärker wurden, je schwächer sie waren. Zerfetzte Leben, zerrissene Briefe, zerstörte Bindungen. Diejenigen, die es wagten, ihre eigenen Ideale anzunehmen, waren „verrückte Frauen, Huren, Kommunistinnen“.

Symbolisch tötet sie die Maske des Großvaters In der vereinbarten Rede ist nicht einmal der Tod das Gleiche für alle. Die englischen Soldaten sterben englisch, die Italiener sterben mafiös, die Mexikaner – scharf, die Araber – explosiv. Nur für den Fluss ist der Tod aller gleich, er verdunkelt ihn. Während der Aussage zieht sie sich aus. An Anfang hat sie Großvaters Kleidung getragen, am Ende trägt sie ein elegantes schwarzes Kleid. Aber es ging nicht um sukzessives Ausziehen und Ankleiden, sondern um die Beseitigung sozialer Schichten, die sie übereinander getragen hatte, und die die Phasen hervorheben, die sie durchgemacht hat. Sie wird selbst zum schwarzen Fluss, der in der Lage ist, das Böse zum Meer zu tragen und so zu assimilieren, dass seine Oberfläche funkelt, wie die Pailletten auf ihrem Kleid. Nichts wird während der gesamten Aufführung sexualisiert oder vulgarisiert. Man muss stark zu sein, damit man das Schwarz in ein Funkeln dekantieren kann.

Der Kampf geht unter dem Motto „Wir werden gewinnen!“ weiter und es wird außer Acht gelassen, dass immer dort, wo es Gewinner gibt, auch Verlierer sind. Die Zuschauer, die die Schauspielerin aufstehen geheißen hat, sagen alle ohne Überzeugung im Chor: „Wir werden gewinnen“, weil sie spüren, wie sich die Diktatur sogar ins Theater einschleicht. Jenseits der chilenischen Diktaturen und des kraftvollen Feminismus warnt die Vorstellung vor den Wunden, die sich immer wieder öffnen, solange uns nur noch der Wettbewerb belebt. Das Gegenteil von Heldentum ist der Charme eines ruhigen, sanften, blühenden Lebens, das der schwarze Fluss, so funkelnd er auch sein mag, vorerst nicht unterhalten kann.

---

„Theaterchronik @ Eurothalia“ ist ein von Daniela Șilindean gemeinsam mit dem Team des Deutschen Staatstheaters Temeswar konzipiertes Programm im Rahmen des Europäischen Theaterfestivals Eurothalia 2023, das vom 20. bis 30. September 2023 stattgefunden hat und durch das Nationale Kulturprogramm Temeswar - Kulturhauptstadt Europas 2023 gefördert wurde.